見沼代用水をたどる

皆さん、こんにちは。

全教図です。

連休が終わり、また勤務の日々となりました。

昨年に引き続き、もやっとした連休でしたが、皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。

日帰りで自転車に乗ってきました。密にもならず、1人で行えるものは何かを考えた結果です。せっかくですので社会科と関連付けてみたいと思い、ネットの地図を見ていると見沼代用水を見付けました。世界かんがい遺産に登録され、日本三大用水の1つ。見沼通船堀から用水を利根大堰までさかのぼってみました。

見沼代用水は、江戸時代に作られ、現在の埼玉県南部などの開発に利用された農業用水です。埼玉県行田市から蓮田市で西縁と東縁の二手に分かれますが、どちらも川口市まで流れ、その先は綾瀬川などに接続し東京都まで続いています。

今回スタート地点とした見沼通船堀は、芝川と見沼代用水東縁との間に作られた閘門式の堀です。武蔵野線東浦和駅から歩いていけます。

現在からはあまり想像が出来ないのですが、米や野菜などを江戸に運ぶ重要なルートだったそうです。

とりあえず、堀から見沼代用水に入り、北上。

用水沿いにずっと「みどりのヘルシーロード」と名付けられた道があるので迷うことなく進めます。

公園が整備されたり、住宅街を抜けたり。

道ばたに庚申塚があったり。

もちろん畑も。ルートのほとんどが畑か田んぼといったイメージですが。

埼玉県は、麦の生産地で、特に県北部で育てられています。

収穫量は全国で10位ですが、うどんの生産量はちょっと古い統計データですが全国で2位(農林水産省「米麦加工食品生産動態等統計調査平成21年」より)。埼玉の皆さん、うどん食べてますか?

で、ひたすら進む(ざっと四時間くらい)と見えてくるのが、こちら。利根大堰です。

最大120m3/sの取水量を誇ります。取水口は右下のあたり。

別角度から。

ここから見沼代用水が始まります。

この写真では利根川は左から右に流れています。対岸は群馬県千代田町。左、上流側を行けば大河ドラマ「青天を衝け」の主人公渋沢栄一が生まれ育った町、深谷があります。またこのあたりは近くの看板によれば河口から154キロ地点だそうです。

今回は逆からスタートでしたが、いづれこちらをスタートし、太平洋まで行ってみたいです。ちなみに羽生駅が近くにあるのでそこが起点になると思います。道はほとんどフラットでしたが、どうやって用水路を作っていったのでしょうか。気になることが多々浮かんで来ます。用水の成り立ちから変遷までを調べる教材セットとかあると使ってもらえるんでしょうか。白地図に書き込ませたり、年表を作ってみたり。用水だけでなく他のものにも使えそうです。タブレットなどでの作業の方が会いそうな予感する。など色々と考える時間にもなりました。

では、また。

発表用教材のリンク集を作ってみました

皆さん、こんにちは。

全教図です。

桜があっという間に終わり、ツツジの花が咲いているのをよく見るようになりました。もうすぐ夏ですね。と四月に思うようになったのはやはり温暖化のせいなのでしょうか。

現在、教材の改訂作業を行っています。主には統計データの更新ですが、数字で見るとコロナの前でも変わってきているのだなと分かります。コロナの影響がどのようになるのかはわかりませんが、これからもっと大きく変わってくることは間違いないと思います。皮膚感覚ですが。

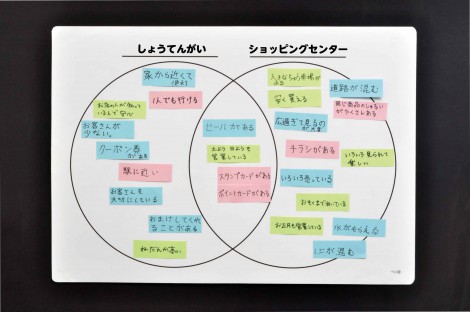

さて、指導要領が改訂され、教え方にも大きな変化がでてきたと思います。教科に関係なく、児童・生徒のアウトプットの方法にも影響があるのではないでしょうか。

前回のブログでは、カタログページに発表用教材の項目ができた!と報告させていただきましたが、せっかくなのでこのブログでも教材へのリンクを作ってみました。

一部、カタログと違うものがありますが、書き込んで発表できる教材ということで紹介しています。先ほども書きましたが教科に関係がなく。これ重要です。全教図は社会科の教材を多数出しているので社会科の専門教材屋と思われているようですが、先日、数学を御担当されている教科調査官の先生の講演を拝聴した際、このような教材はとても必要なのではないか、と強く思いました。ぜひとも数学や理科など全ての教科の先生にお伝えしたいです。

紹介動画はこちら↓

https://www.zenkyozu.co.jp/wp-content/uploads/2021/03/7b40915640bb8ffe67230e51f42b5d11.mp4

これらの教材はこんな使われ方をしてほしいなという思いがあると同時に、どんな使われ方をしているのだろう、と知りたい思いもあります。こんな使い方してみたよと教えていただける方は是非、全教図までご連絡ください。

では、また。

カタログ紹介ともうひとつ

皆さん、こんにちは。

全教図です。

大変、ご無沙汰をしました。

新年度が始まりましたが、全教図でもいろいろな変化がありました。

大きく2つあります。

まずは1つめ。

新しい社会科カタログは届きましたでしょうか。

大きくデザインを変更した昨年に引き続き、今年も大きな変化が。

「発表用教材」というカテゴリーを新設しました!

授業が大きく変わろうとしている中、身に付けたことアウトプットすることが求められています。どのように見せるか、どのように表現するかなど発表は考えをまとめたりする重要事項です。そんな児童・生徒の発表を手助けする教材群をみつけやすくするために新しくまとめました。

続いて2つめ。

教材の写真を見ているだけだとイマイチ想像がつかないんだよねぇ〜

なんてことありませんか?

そんなときはこちらを。

さまざまな商品をイメージしやすく、また活用方法などもあわせたオリジナル紹介動画となっています。さくっと見られるように時間も短めにしています。

スマホでもパソコンでもご覧いただければありがたいです。

現状は7つですが、じょじょに増やしていく予定です。

なかなか町歩きもできる雰囲気ではなく、地図を眺めていることが多いのですが、最近、川に妙に惹かれています。

いつか、その記事も書ければいいなと思っています。

では、また。

ビーチボール地球儀の可能性!

皆さん、こんにちは。

全教図です。

全教図の売れ筋の教材にビッグボール地球儀があります。

どのような教材か、簡単にいってしまえばビーチボール型の地球儀です。

しかも大きい。膨らませれば球径70センチになります。

見た目のインパクト大です。

レリーフ表現が施されているので地勢図としても使えますが、海面が透明となっているので、反対側が見えるのが一番の特徴です。

さて、そんなビッグボール地球儀ですが、新作が登場しています。

付属の専用ペンを使えば、書き消しが可能です。

ということは、

バスコ・ダ・ガマが世界一周をしたルートを書き込んでみたり、

アジア州や欧州などの境を書き込んでみたり、

台風のルートを書き込んでみたり、

北極海航路を書き込んでみたり、

白地図で行って書き込みが、立体的になってよりヴィジュアルになるということです。

メルカトル図法などではわかりにくい距離感などが明確に伝えることができます。

チラシにもありますが、国旗シールを貼ったり国名を書けば国と国の位置関係が、またその地で産出される鉱物などの資源を付箋に書いて貼り、そこから加工する国までのルートをペンで書いてみる、などの利用方法が考えられます。

「地図中心」(日本地図センター刊行)に「ホワイトグローブ(白地球儀)を使った地球儀授業ーホワイトグローブのシンプルな使い方—」という記事が3回にわたって連載されていました。

タコ糸を使った授業法やライトを太陽に見立て、「「太陽の沈まない国」は本当に太陽は沈まなかったのか?」を検証してみるなどいろいろな活用方法が紹介されていました。こちらで使われたホワイトグローブは科学研究費の助勢を受けて作成されたもので、紹介されているのは全教図のものではありませんが、ビーチボール地球儀はもっと使われていくものなのではないか、そんな気がしてきました。

コロナの影響でなかなかお見せする機会がないのですが、研究会などがあれば紹介したい教材です。その際は、是非お手に取って見ていただきたいと思います。

では、また。

移動中に見た雲

皆さん、こんにちは。

全教図です。

最近、夕立の降り方が強くなったように思えます。

夕立という言葉よりもゲリラ豪雨という単語を聞く機会が増えたように思いますが、この表現がとても当てはまっているように感じます。

先日、自転車で移動中、遠くに(といっても10キロ程度)ですが、かなとこ雲が浮かんでいたのでスマホで写真を撮りました。

気象庁やアメッシュ、Yahoo!の雨雲レーダーを見るとやはり雨が降っていたようでした。

ちなみに別の場所で撮ったのがこちら。

昨今のあまりの暑さに夕立でもこないかなぁ、でもすぐに止むとムシムシするからドカンときてほしいね、とか言っている方はこのような豪雨を期待しているのかもしれないのですが、何事もほどほどの感じで終わってほしいと思います。

ほどほど。良い響きですね。

そんな暑さ、というか天気になるまで十分に気を付けて過ごしたいと思います。

水分補給に適度なクーラー、手洗いうがいも忘れずに。

今年の夏はこれですね。

では、また。

地理院地図を重ねる

皆さん、こんにちは。

全教図です。

仕事柄、地図をよく見ます。

主にグーグルマップと地理院地図の2つです。

特に地理院地図は、標準地図の上に、標高や起伏の陰影、土地の条件図などを重ねることができ、見ていて飽きがこない作りになっています。

この重ねて見る。これは紙ではできない作業です。

こちらは標準地図の上に空中写真(80%)、陰影起伏図(35%)、傾斜量図(85%)を重ねてみました。パーセントはそれぞれの透過率です。自分の好みです。透過率を変えれば見え方も全く変わります。ちなみにこの重ね方は他の方がやっていたのをネットで拝見し参考にしています。

地理や地図を専門としている方や読図に慣れている人は標準地図から標高などの地形を読み取り、頭の中で作ってしまっているようですが、ということは、上の図が頭に浮かんでいるということなのでしょうか。すごい話です。訓練すればそうなるのでしょうか、脳ってすごい・・・。

さて、コロナの影響による緊急事態宣言の下、地図で紙上旅行をするブームがあったと聞きます。ということは地図を見て過ごした人も多かったということでしょう。このブームが続いて地図が欲しい、特に壁に掛けるような大きいやつが! という流れが起きることを大いに期待しております。

地図、あります。特注品にも対応します。

———————

ところで、昨今の大雨でとてもひどい被害が各地で発生しました。

これからどこを注意すればよいのかを専門家の方が話したり、書いたりされていたのを見たり聞いたりしたのですが、「旧河道」という単語。かつて河川だった場所のことです。それがわかれば良いなと思っていたのですが、地理院地図にありました。

地形分類の「自然地形」です。ただベクトルタイル提供実験とカッコ書きされているので、実験的な提供であり、もしかしたら期限付きの提供なのかもしれません。また、全国全てを網羅している訳でもありません。青くなっている部分が提供されているようです。

青い部分を拡大していくと、このように色分けされて表現されています。

色のついた部分をクリックすれば、下の画像のように、色の意味と説明がでてきます。

今回は、先ほどいくつか重ねた地図の上に更に重ねてみました。より立体的に表現できていそうです。この地図だけで確認するのではなく、ハザードマップも併用し、今後に備える必要がありそうです。

以下は、透過率を指定したものと地形分類(自然地形)を重ねた地図のリンクです。

雨もコロナも落ち着いたら、こんな地図を見ながら、町歩きなどをしてみたいです。自分がいる場所が他より高いか低いかなど見ながら確認していくのも楽しそうです。

ですが、スマホやタブレットなどデジタルデバイスを見ながら歩くことを禁止する条例が成立している自治体もあります。このようなことも前もって調べておいたほうが良さそうですね。

では、また。

町歩きをしてみました(岩淵水門編)

皆さん、こんにちは。

全教図です。

教材を作っていると、その教科をもっと知りたくなります。

社会科の教材を作っていると、特に地図を眺めているとどうしても町歩きがしたくなってきました。仕事から逃げようとしてるわけではありません。そんなわけで、休みの日に地図を持って歩いてみました。ちなみに歩いたのは3月上旬です。

埼玉県と東京都の境界線を流れる荒川です。撮影したのは埼玉県川口市と東京都北区を結ぶ新荒川大橋です。右に見えるのが、旧岩淵水門、その奥にあるのが現在の岩淵水門です。昨年の台風19号ではかなりの活躍をしたようです。あの土砂降りの中、開閉の調節をどのような方法で行うのかは不明ですが、近くで見るとどちらもどっしりとした雰囲気で、自然と向き合うにはこうでなくてはならない、という見本を見た気分になりました。

この岩淵水門から先で、荒川と南側に流れる新河岸川が合流し、隅田川となります。昔の地図を見ると荒川と新河岸川がウネウネしており、現在の姿になるまでかなり変化があったようです。現在の埼玉県と東京都の県境が川の向こうにあったりこちらにあったりするのはその名残ですね。

こちらのサイトでいろいろな資料が掲載され、とても参考になりました。

特に「荒川放水路変遷誌」を読むと、江戸時代から現代まで荒川とそこに住んでいる人がどのように向き合ってきたのかがわかりやすく説明されています。水運と鉄道輸送、水害、放水路計画。特に放水路計画は20年の歳月がかかり、1300世帯が移転をしたとあります。ダムの工事で移転する人々の話を耳にするのですが、荒川を今の形にするために移転を余儀なくされた方々がいるというのはこちらで知りました。

自分たちの住んでいる場所にどのような川が流れているのか、を授業で調べることは多々あることと思いますが、地図を用いれば、その川と土地利用や交通がどのような関係があるのか、などにつなげていけることを実感しました。主題図があればなおさら良いのでしょうが、小学生には難しいのでしょうか。

地図を見ていると、今は廃線になってしまった鉄路の痕跡も見付けることができます。ちょっと小さくみて見づらいかも知れませんが・・・。

また、昔の地図を見てみると、かつては軍の工場があったこともわかりました。今はトレーニングセンターや比較的規模の大きな公園がありますが、全体的には閑静な住宅街となっています。どのような変遷で町が成立したのか、今と昔の地図を眺めているとわかってきます。しかし、どのようなところなのか、は自分で足を運ばないとわかりません。実際、高台と下町では雰囲気が異なります。大きく分けて静かな住宅街と活気溢れる商店街といった雰囲気でした。昨今のコロナの影響もあってフィールドワークを取り入れるのはなかなか難しいとは思うのですが、サポートできる備品教材を考えていきたいと改めて思いました。

では、また。